Cómic

‘Chris Ware. Dibujar es pensar’ en el CCCB hasta el 9 de noviembre

El norteamericano Chris Ware es uno de los autores más innovadores del cómic contemporáneo. Sus dibujos y viñetas emocionan porque abordan la existencia humana con gran profundidad. La exposición ‘Chris Ware. Dibujar es pensar’ repasa la obra y el pensamiento artístico de un historietista fundamental.

Comisariada por Jordi Costa, jefe de exposiciones del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), la muestra recorre cronológicamente la obra de Chris Ware a través de piezas originales, audiovisuales, objetos, libros y esculturas, y pone el foco en su invención de lenguaje. Producida por el CCCB y Ficomic, con la colaboración de la Galerie Martel, se puede visitar en la sala -1 del CCCB hasta el 9 de noviembre de 2025.

Chris Ware (Omaha, Nebraska, 1967) dibuja desde pequeño o, como él mismo dice, escribe con viñetas. Ware ha experimentado e innovado con el lenguaje y la narrativa del cómic durante toda la vida: desde los cuadernos de dibujo, pasando por las icónicas portadas de la revista ‘The New Yorker’, hasta sus tres obras esenciales: ‘Jimmy Corrigan’, ‘Building Stories’ y ‘Rusty Brown’.

Esta exposición nos acerca al universo creativa de un artista emotivo, artesano y minucioso, influido por los orígenes del cómic, la música ragtime y la arquitectura, que ha narrado de forma brillante las emociones humanas, el racismo, el consumismo o los efectos de la política en la vida cotidiana. Según Ware, “dibujar es pensar”, porque el dibujo nos conecta con el pensamiento y la memoria.

La exposición se completa con una programación de actividades paralelas entre las que destacan la participación de Ware en la próxima edición de la bienal de literatura Kosmopolis en octubre.

La muestra es una adaptación ampliada de “Building Chris Ware”, comisariada por Benoît Peeters y Julien June Misserey, con la colaboración de Chris Ware, y presentada en el Festival Internacional de Cómic de Angoulema, en 2022. Posteriormente, ha itinerado por Francia, Suiza, Italia, Países Bajos y Alemania. La muestra del CCCB, clausura europea de la itinerancia, amplía los contenidos aportando, entre otros, nuevos originales y objetos de la colección privada de Chris Ware.

Para Judit Carrera, directora del CCCB, “Chris Ware es el autor de cómic más radical de la contemporaneidad y una figura que ha marcado profundamente su época. Max habló de la era Ware por su enorme influencia en los creadores situados en la vanguardia y las comparaciones con Joyce, Nabokov y Tolstói nunca han sido gratuitas. De Tolstói, Ware saca la fuerza para hacer de la ficción un fidedigno reflejo de la vida. La convicción de Nabokov de que palabras e imágenes se entrelazan en nuestra mente para formar el tejido de la memoria sostiene toda la poética visual del historietista. Y Joyce es su referente explícito a la hora de aportar una formulación visual a la subjetividad de los personajes y su corriente de conciencia”.

Apartados de la exposición

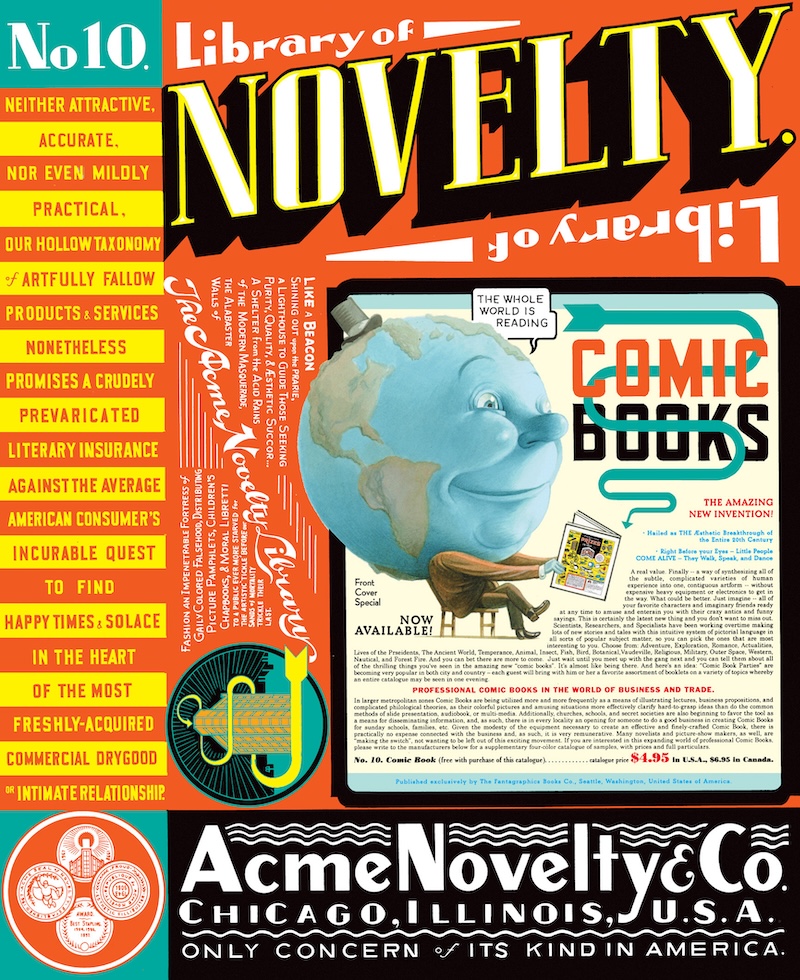

1. ACME NOVELTY LIBRARY. UNA CORPORACIÓN UNIPERSONAL

En 1993 apareció el primer número de Acme Novelty Library, en una edad de oro del cómic independiente norteamericano donde muchos autores nuevos controlaban sus propias cabeceras y convertían las páginas en un laboratorio de experimentación. Acme Novelty Library fue el proyecto que llevó más lejos este impulso, con ejemplares que cambiaban radicalmente de formato y aventurándose a una posmodernidad firmemente comprometida con sus raíces en la cultura popular. Todos los personajes principales de Chris Ware nacieron en estas páginas y se fueron integrando en narrativas cada vez más complejas. Los últimos ejemplares de Acme Novelty Library fueron autoeditados por Ware, adoptando la forma de libros objeto donde portadas, lomos y texturas formaban parte del mensaje y el sentido integral sumaba fragmentos de las obras en proceso Building Stories y Rusty Brown.

En este apartado se presenta una selección de los cómics publicados de la serie Acme Novelty Library, así como algunos objetos. Entre ellos, un dispensador de libros en miniatura que los suministra a cambio de llaves, un visor en 3D de imágenes en movimiento publicado como recortable en una de sus ediciones, muñecos de los personajes hechos por el artista y dibujos originales de algunas historietas.

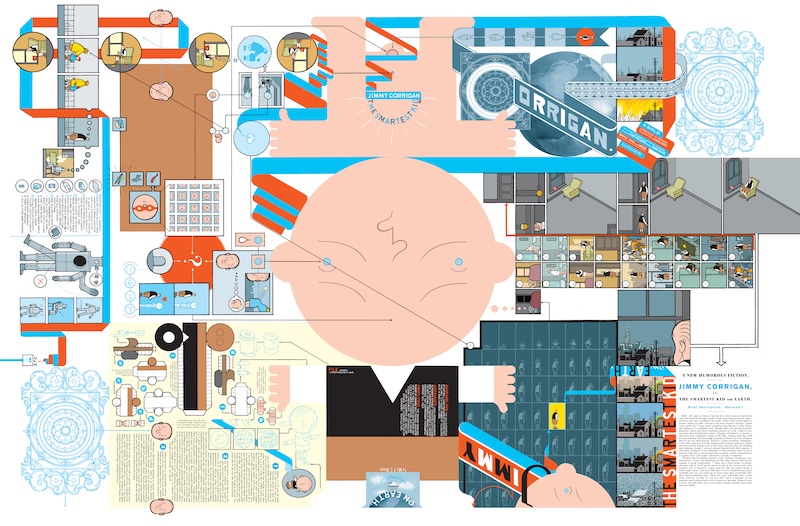

2. JIMMY CORRIGAN. EL PADRE QUE (CASI) NUNCA ESTUVO

‘Jimmy Corrigan, the Smartest Kid on Earth’ es una historia sobre la soledad, el abandono y las relaciones familiares complejas, con un fuerte componente emocional y autobiográfico. Publicado como libro el año 2000, Chris Ware afirmaba que las cuatro o cinco horas que había que invertir en su lectura equivalían al tiempo que él había pasado con su padre, que abandonó la familia cuando Ware era muy pequeño y no se puso en contacto hasta muchos años después.

Una ciudad imaginaria de Michigan en 1993 y la Chicago de la Exposición Universal de 1893 son los principales escenarios en este relato de fracasos y soledades que traza un árbol familiar marcado por el abandono. Con un deslumbrante despliegue de recursos, la obra destaca por su representación de los tiempos muertos, la armonía de sus arriesgadas transiciones narrativas y la precisión gestual de sus personajes.

Este apartado está dedicado a su primera gran obra. Incluye la publicación original del libro Jimmy Corrigan. The Smartest Kid on Earth, la maqueta del libro, una selección de cómics de la serie Acme Novelty Library con historietas protagonizadas por Jimmy Corrigan, un audiovisual en el que se analiza en detalle un fragmento del libro, los dibujos originales de algunas páginas y figuras de los personajes hechas por Ware. Además, se ha recuperado para la exposición un interactivo de Jimmy Corrigan, creado en el año 2000.

3. QUIMBY THE MOUSE. LA MUSICALIDAD DEL SLAPSTICK

‘Quimby the Mouse’ son historietas donde Chris Ware rinde homenaje a las formas más libres de los cómics de los orígenes que más le han influido, especialmente Krazy Kat de George Herriman. Están protagonizadas por un ratón bicéfalo o por la excéntrica pareja formada por un ratón y una cabeza de gato. Ware creó la mayoría de estas páginas cuando estudiaba en Austin y su substrato autobiográfico es la nostalgia por la casa donde pasó la adolescencia con su abuela. La memoria, un interiorizado sentido de la pérdida y un pulso contra el olvido conviven en las peripecias de Sparky y Quimby con un trabajo formal y metalingüístico radical. La historieta es un mensaje visual donde las imágenes han de ser leídas como signo. El tratamiento extremadamente simplificado de los personajes, los acerca a la forma de piezas de una fuente tipográfica o de notas de una partitura musical que la mirada del lector activa y pone en movimiento.

Este apartado incluye dibujos originales con historietas del personaje, una animación de Quimby The Mouse realizada por John Kuramoto, publicaciones con el ratón como protagonista y una figurita de Quimby The Mouse. También se incluye un audiovisual en el que se analiza un fragmento de la obra.

4. VIAJE A LAS RAÍCES. LA INSPIRADORA VANGUARDIA DE LOS ORÍGENES

La obra de Chris Ware se sustenta en un profundo conocimiento de la historia del cómic, reivindicando la libertad expresiva de sus orígenes cuando, antes de que se consolidase su lenguaje hegemónico, vivió en Norteamérica una gran efervescencia de formas y posibilidades. Ware se transforma ocasionalmente en historiador y teórico del cómic y ha sido el rescatador editorial de obras de aquella edad de oro, como Krazy Kat de George Herriman o Gasoline Alley de Frank King. Herriman, King y Cliff Sterrett, autor de la serie Polly and Her Pals, son los grandes referentes de Chris Ware, que se inspiró en sus soluciones formales y narrativas para reactivar todos los potenciales del medio. El surrealismo poético de Herriman, el realismo humanista de King y los diálogos de Sterrett con las formas del arte de vanguardia se combinan en Ware en una fórmula transformadora que define el futuro de la historieta.

El apartado está dedicado a tres grandes influencias del artista. Se presenta un dibujo original de Cliff Sterrett, un cuaderno de bocetos de Frank King y los dibujos de Krazy Kat que George Herriman estaba preparando justo antes de su muerte. También se muestran dibujos e historietas publicadas en los periódicos de Polly and Her Pals de Cliff Sterrett y de Gasoline Alley de Frank King, así como diferentes objetos de los personajes de Gasoline Alley.

El apartado también cuenta con la obra Historie d’Albert, de Rodolphe Töpffer, considerado el padre del cómic por su pionera creación de libros satíricos ilustrados a mediados del siglo XIX. Además, este apartado incluye una entrevista realizada a Chris Ware expresamente para la exposición por Brian Ashby, así como los dibujos originales de la sobrecubierta creada por Ware para la publicación MeSweeney’s Quarterly Concern, núm. 13, la revista de Dave Eggers.

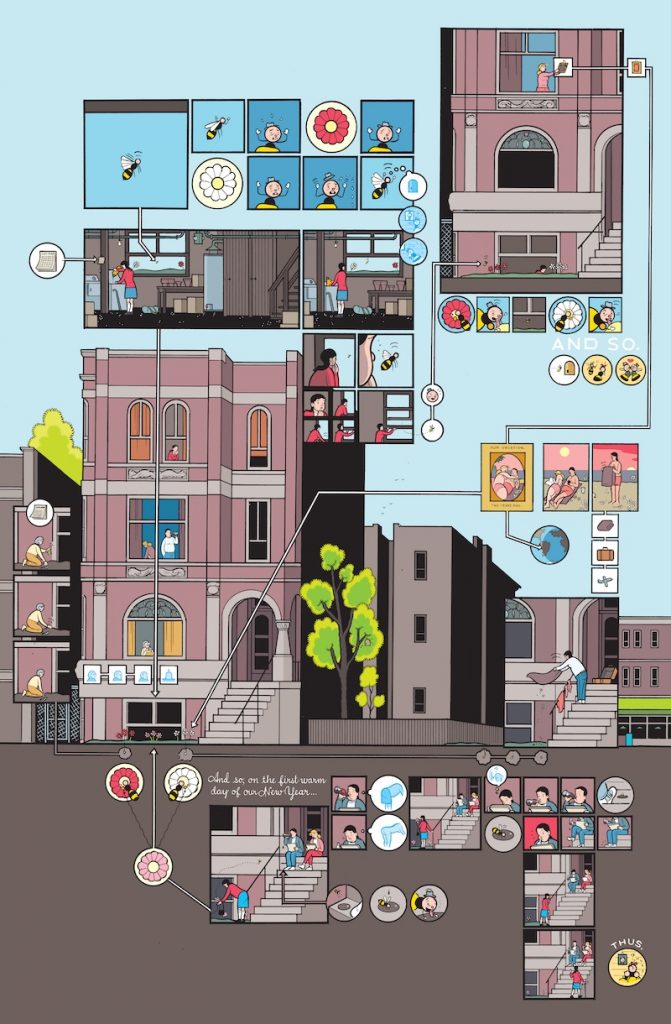

5. BUILDING STORIES. LA ARQUITECTURA DE LA EXISTENCIA

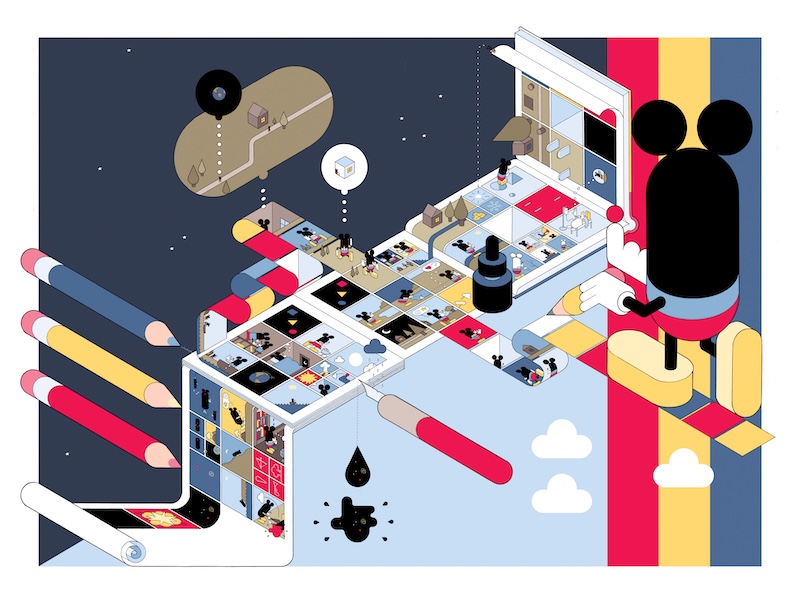

Chris Ware, amante de los edificios viejos y muy crítico con la arquitectura moderna más formalista, ha profundizado en las similitudes entre la construcción de un edificio, el diseño de una página y la articulación de un relato en uno de sus proyectos más singulares y complejos. Fruto de diez años de trabajo, Building Stories (‘Fabricar historias’) (2012) es una caja con catorce objetos editoriales de distintos formatos que no imponen un determinado orden de lectura: libros con lomo de tela, periódicos de grandes dimensiones, comic-books, tiras que forman bucles tableros de juego y otros. El centro de gravedad de este laberinto de destinos e historias entrecruzadas es un viejo edificio de apartamentos de Chicago de tres plantas que dispone de voz propia.

El tema de la renuncia recorre el conjunto de la obra y Ware despliega una madurez que le permite capturar las sutilezas y la complejidad de toda una existencia, dando tanta importancia a los entornos y a los objetos como a los pensamientos, a las emociones e incluso a las cosas nunca dichas.

En este apartado se presentan los dibujos de las páginas, una libreta de anotaciones y la publicación de Building Stories: una caja con 14 elementos -libros de diferentes formas y otros elementos- que conforman la historia. También, un audiovisual con el análisis de un fragmento de la publicación, una animación del interactivo Touch Sensitive, diseñado para la app iOS de McSweeney’s en 2011, una maqueta hecha de papel y un puzzle, ambos del edificio en el que se sitúan las historias.

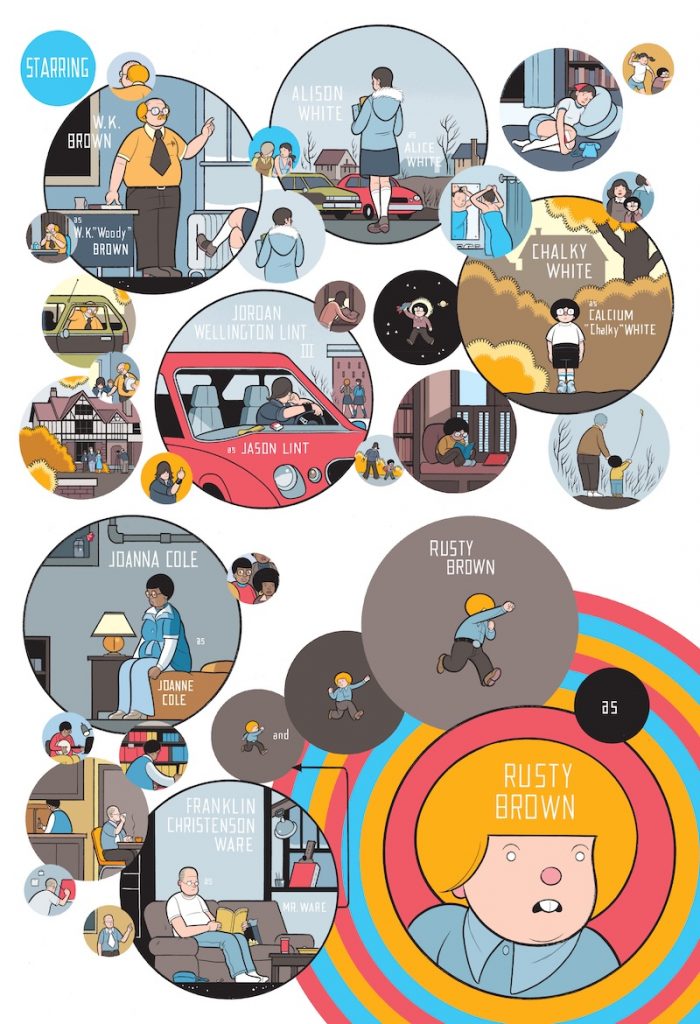

6. RUSTY BROWN. EL UNIVERSO EN UN COPO DE NIEVE

Rusty Brown es una obra monumental y una auténtica (tragi)comedia humana donde Ware amplía su vocabulario narrativo hasta explorar territorios inéditos en el lenguaje de la historieta. La primera parte, la única publicada, contiene cuatro largos capítulos. El de apertura pone en relación los personajes principales a partir de la descripción del primer día de instituto de los hermanos Chalky y Alison. Ware juega de manera virtuosa con la temporalidad y las acciones paralelas, otorgándose el papel poco favorecedor de un pomposo profesor de arte. El segundo capítulo se centra en la juventud del padre de Rusty Brown, marcada por un tortuoso descubrimiento de la sexualidad y por sus vanas aspiraciones como escritor de ciencia ficción. Los dos capítulos restantes son los grandes descubrimientos de la propuesta. Uno retrata la vida del exacosador escolar Jordan Lint y da forma visual a la corriente de conciencia joyceana. El otro retrata a Joanna Cole, solitaria profesora afroamericana aficionada al banjo, poniendo el foco en la verdadera esencia del arte de Ware: la generosidad de su mirada humanista y la fuerza de la empatía para hacer de la ficción un instrumento de comprensión.

El apartado incluye la maqueta del libro y la publicación de Rusty Brown, una selección de cómics de la serie Acme Novelty Library donde aparecen historietas protagonizadas por los personajes del cómic y una amplia selección de dibujos originales, además de muñecos de los personajes hechos por el artista. También se muestra un tráiler animado hecho para presentar la publicación y el análisis detallado de un fragmento de la obra.

7. THE NEW YORKER

Desde 1999, Chris Ware colabora regularmente con la revista The New Yorker. A través de estos encargos, ha podido establecer un diálogo más directo y fructífero con el presente de su país. Sus portadas para la revista dialogan entre sí, comparten personajes o muestran una misma situación desde diferentes puntos de vista. El resultado es un fascinante work in progress que elabora una crónica desgarradora sobre un país sometido a cambios y transformaciones radicales: sus ilustraciones hablan de la América polarizada, de la sociedad pospandémica, de tensiones raciales y crisis económicas, de desajustes generacionales, de la inseguridad en los institutos y de la forma en que la tecnología digital acaba teniendo un coste en la comunicación y la percepción del mundo, entre muchas otras cosas.

Este apartado presenta un audiovisual con la secuencia cronológica de todas las portadas diseñadas por Chris Ware para The New Yorker, dibujos originales de algunas portadas y una selección de las revistas publicadas. También se muestra la animación de una de las portadas de The New Yorker hecha en colaboración con el programa de radio de Ira Glass This American Life y una entrevista a la escritora Zadie Smith sobre la obra de Chris Ware, grabada expresamente para la exposición.

8. ÉTICA DE LA OBSERVACIÓN. CUADERNOS DE DIBUJO Y VIEJOS EDIFICIOS

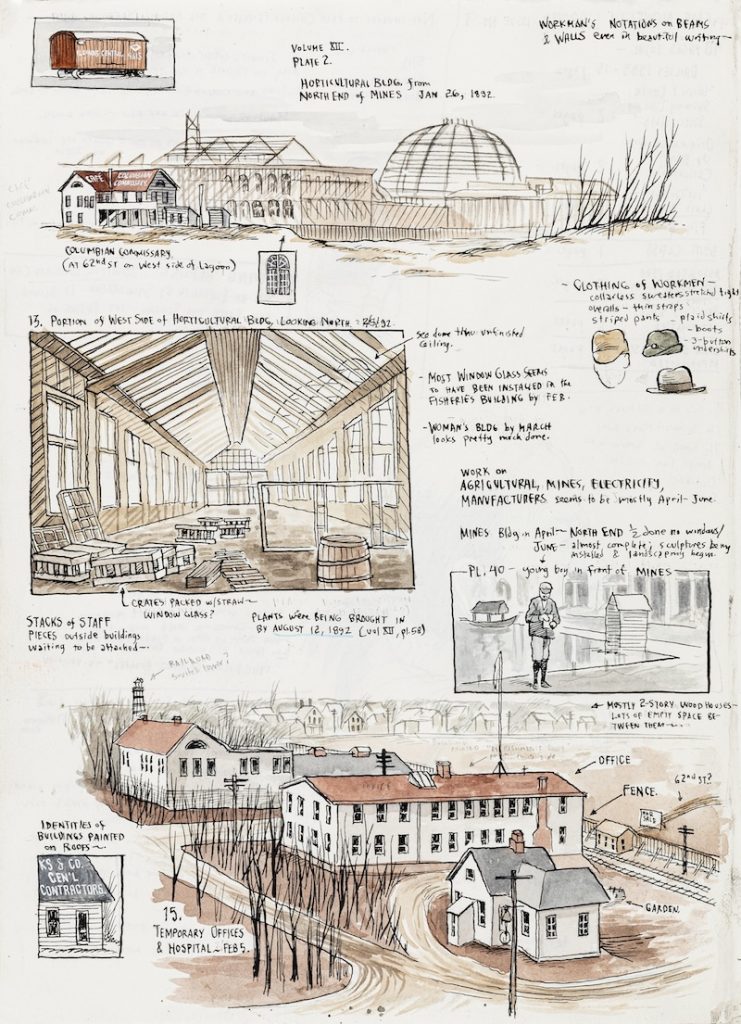

La publicación de los cuadernos de dibujos de Robert Crumb, padre fundador de la historieta underground norteamericana, causó un gran impacto en Chris Ware, que también ha acabado publicando sus cuadernos en tres volúmenes que muestran un interesante reverso de su producción editorial: aquí el estilo es más visceral, menos sintético y hay que interpretarlo como un pulso productivo con una realidad exterior que el artista quiere interiorizar destilando su observación cuidadosa en forma orgánica.

La selección de páginas de los cuadernos de dibujo de Chris Ware que se presenta se centra en la representación arquitectónica, sea del natural o de materiales documentales recogidos en el proceso de creación de Jimmy Corrigan. El estilo de estos dibujos contrasta con la estética más nítida y depurada de otros trabajos de tema arquitectónico, como los dibujos preparatorios de la animación Lost Buildings sobre la preservación de los viejos edificios de Chicago y las ilustraciones para la Historical Society of Oak Park and River Forest.

Este apartado incluye Lost Buildings, un audiovisual hecho por Chris Ware también en colaboración con el programa de radio This American Life y dibujos originales de este proyecto; así como esbozos hechos por el artista y posteriormente publicados en la serie Acme Novelty Datebook. Además, hay otros dibujos hechos para la Historical Society of Oak Park and River Forest.

9. RAGTIME. LOS SONIDOS DE UN TIEMPO RECUPERADO

Intérprete aficionado de piano y banjo, Chris Ware cayó bajo la seducción del ragtime cuando el éxito de la película El golpe (1973) de George Roy Hill revitalizó la popularidad de la música de Scott Joplin. Más tarde, una pareja sentimental de su madre, columnista del periódico donde ambos trabajaban, lo introdujo de manera más minuciosa en este género musical que tardó en ser reconocido como uno de los grandes tesoros de la cultura popular norteamericana del cambio de siglo.

Amigo de músicos como Reginald R. Robinson, que recuperan la esencia del ragtime, Ware ha diseñado portadas de discos del género, ha dibujado historietas que rinden homenaje a piezas concretas y ha canalizado parte de esta pasión a través de su inolvidable personaje de Joanna Cole de Rusty Brown. Ha sido también editor del fanzine The Ragtime Ephemeralist, que representa un buen testimonio de su condición de coleccionista obsesivo de memorabilia relacionada con este universo.

Aquí se presentan originales de fanzine The Ragtime Ephemeralist, los dibujos de algunas portadas de figuras destacadas de este género musical, como Scott Joplin y Reginald R. Robinson, además de una lista de reproducción de música ragtime. Este espacio también expone los carteles de las seis sedes europeas que han mostrado la obra de Chris Ware durante los últimos cuatro años.

10. PEDANTRY & PEDAGOGY. LA CUARTA DIMENSIÓN DE LA GRÁFICA

En 2015, la School of the Art Institute of Chicago invitó a Chris Ware como corresponsable de la asignatura «Medios Impresos». En sus materiales didácticos empezó un nuevo registro gráfico de acusada radicalidad que en 2018 dio forma al proyecto Pedantry & Pedagogy, materializado en una exposición en la Galerie Martel de París y en un dosier de edición limitada. Aquí el artista abraza el límite con la abstracción practicada por autores de cómic experimental como Yüichi Yokoyama, Jochen Gerner, Oscar Raña o Cynthia Alfonso para proponer el diálogo entre una serie de objetos de madera e intrincados diagramas murales que reflexionan sobre el acto creativo en un juego que consigue armonizar metalenguaje y humor visual. Las figuras deconstruidas de Pedantry & Pedagogy son, al mismo tiempo, personajes de historieta, lectores y autores en un laberíntico juego de espejos que disloca perspectivas y rompe las leyes físicas del espacio. Aquí se podría estar esbozando la próxima frontera en la trayectoria de Ware: la de la inmersión en una forma pura que no es necesariamente críptica e indescifrable, sino imposible de ser reducida a palabras.

En este apartado se presenta una caja con los objetos diseñados por Ware para la School of the Art Institute of Chicago, así como dibujos originales y una litografía de la serie. Este espacio también muestra algunos materiales relacionados con la publicación Monograph, editada por el propio artista.

Cómic

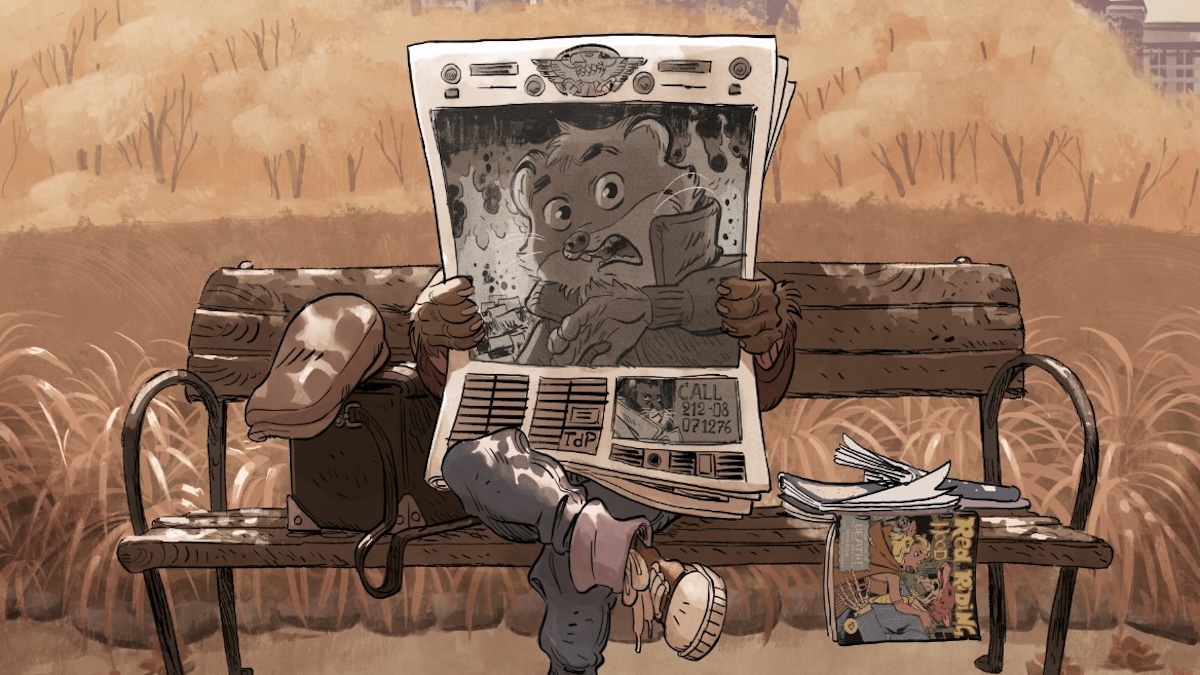

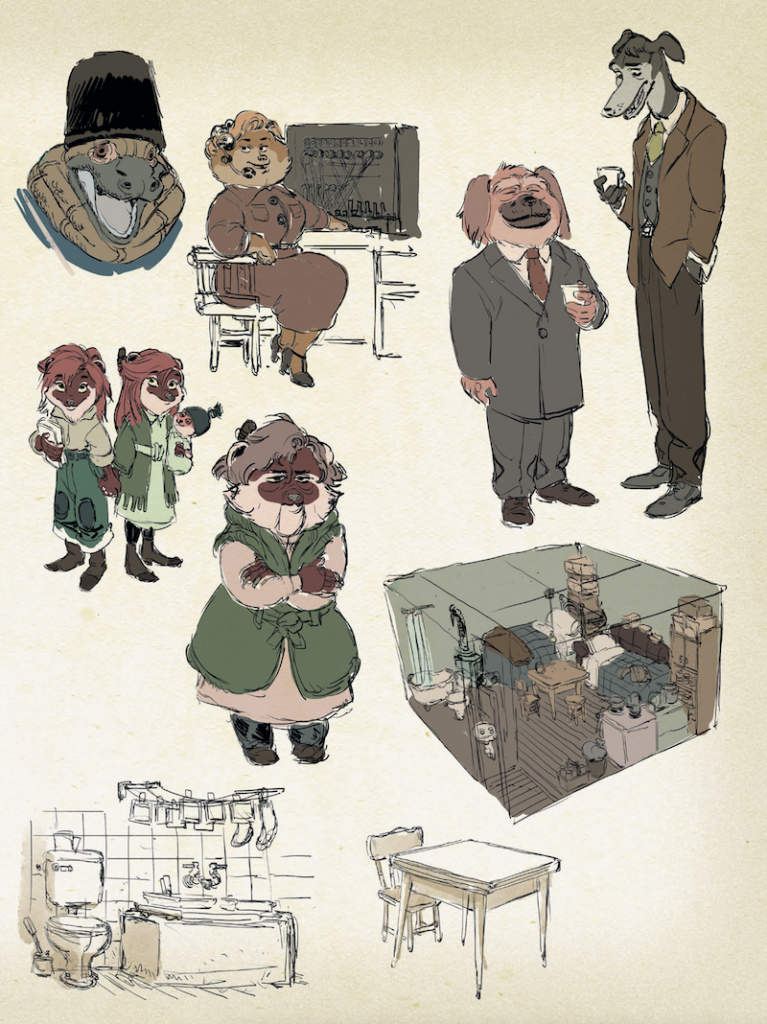

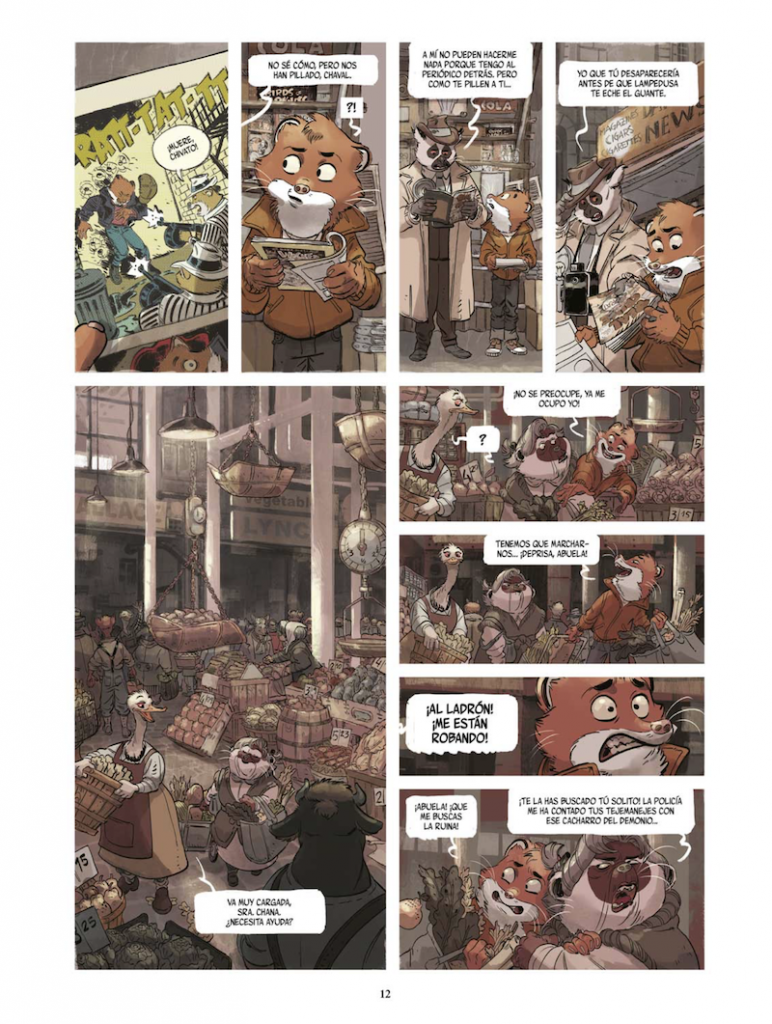

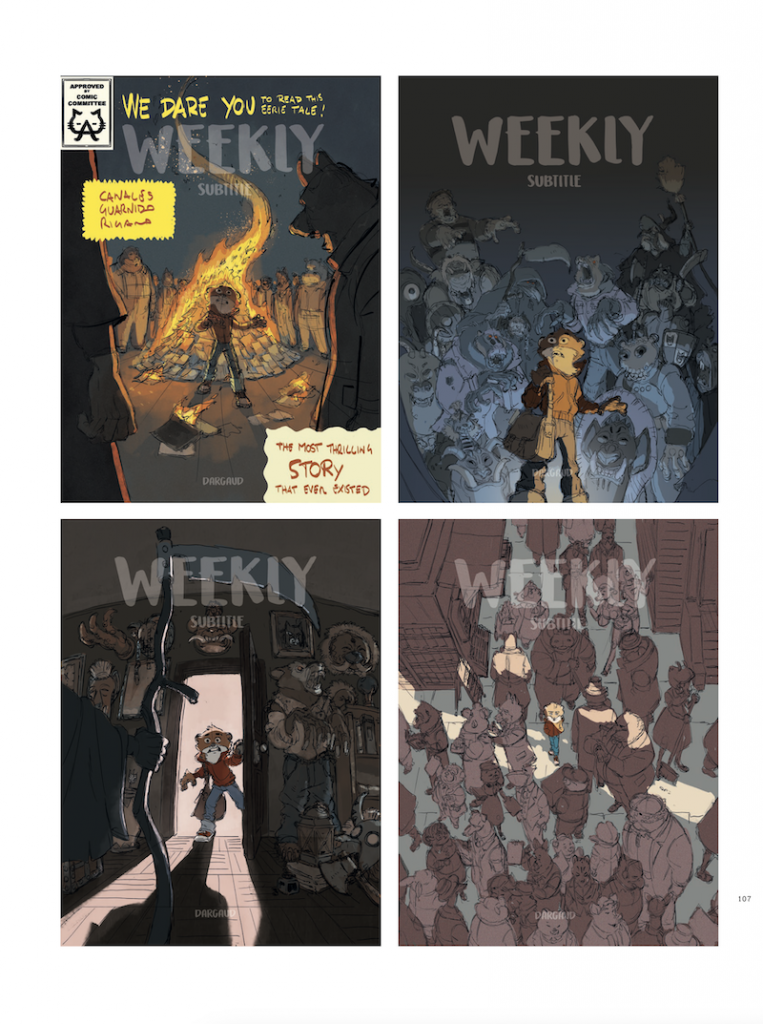

Giovanni Rigano ilustra ‘Weekly’, el primer spin-off de Blacksad

Dustin es un adolescente holgazán acostumbrado a deambular por las calles de Nueva York. Bajo la presión de su inefable abuela, tratará de ganarse la vida con los oficios más pintorescos: fotógrafo para la policía, soplón o incluso empleado de pompas fúnebres… Hasta que descubra su verdadera vocación: reportero… ¡Un oficio que le llevará a ser conocido un día con el nombre de ‘Weekly’!

Desde las páginas de Blacksad, la obra maestra de Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido, llega este spin-off con guión del cocreador de la serie original e ilustrado por el artista italiano Giovanni Rigano.

Primero, cuéntanos cómo nació este proyecto. “Nació del deseo de Canales y Guarnido de expandir el universo de Blacksad, dando a algunos personajes secundarios de la serie principal la oportunidad de contar sus propias historias”.

¿Cuál es la idea detrás de este spin-off de un cómic como Blacksad? “Se trata de apropiarse de los códigos estéticos y narrativos del mundo de Blacksad y hacerlos nuestros, para que el resultado sea respetuoso tanto con la serie original como con mi trayectoria profesional”, afirma Giovanni Rigano.

¿Qué encontrarán los lectores en las páginas de este cómic? “Una historia policíaca con elementos de crítica social, en este caso el Código del Cómic y el tema de la censura. Es una historia típica de Blacksad, con un toque de humor”.

¿Cómo fue trabajar con Juan Díaz Canales? “Fue increíblemente fácil. No el trabajo en sí, que obviamente fue largo y exigente, sino la relación con los dos autores, que se basó en el respeto y la confianza mutuos desde el principio”, asegura Giovanni Rigano.

¿Cuál fue el trabajo previo al libro? Me refiero a esa fase de investigación, documentación, pruebas, no solo a dibujos en un cuaderno… “Ya tenía mucho material listo: fotos antiguas de Nueva York, fotos de objetos y portadas de cómics antiguos de los años 50. Y, por supuesto, los cómics de Blacksad, que sirvieron de inspiración para coches, edificios, ropa, etc. Uní las piezas, busqué las que faltaban y creé bocetos de personajes, lugares y mapas. Los mapas, sobre todo, me ayudan a situar a los personajes en entornos coherentes, y creo que esto ayuda a sumergir al lector en la historia”.

Háblame un poco del desarrollo del personaje. “Weekly es un personaje que ya conocía y me encantaba. Mi primer contacto con el cómic fue en el Festival de Angulema hace 25 años, y Blacksad fue una de mis primeras adquisiciones -nos cuenta Giovanni Rigano-. Así que dibujarlo fue algo natural, también por su lado humorístico, que conecta tan bien con mis sentimientos. Canales me indicaba qué animales representaban los demás personajes y yo los dibujaba a partir de ahí”.

¿Qué características dirías que tienen tus ilustraciones para este libro? ¿Qué hay de nuevo o diferente en otras obras? “Fue la primera novela policíaca en la que trabajé, y fue un gran reto dominar los códigos del género. A lo largo de mi carrera, siempre he intentado que cada serie sea única. No creo que el estilo sea idéntico a la estética, por eso me gusta adaptar el diseño gráfico a la historia. En este caso, el mayor reto fue encontrar la paleta de colores adecuada. La de Blacksad suele ser oscura, y la representación en papel puede ser delicada. Los consejos de Guarnido y varias pruebas fueron vitales en este sentido”.

¿Qué técnicas utilizaste? “Digitalmente. No hay ni un solo dibujo original de este libro”.

Cuéntanos algo más sobre el proceso de creación de este libro. “El trabajo se divide en tres pasos: maquetación, tinta y color. Compartí cada uno de estos pasos con los autores para que me asesoraran durante el proceso. Además de los diseños, también les envié bocetos de nuevos entornos y personajes. En cuanto al color, cada vez que terminaba diez páginas, revisaba y ajustaba las diez anteriores para que el resultado fuera armonioso y la narrativa fluyera, incluso en cuanto al color”, afirma Giovanni Rigano.

¿En qué estás trabajando ahora? ¿Algún proyecto nuevo? “Recientemente terminé una novela gráfica titulada War, que se publicará en septiembre de 2026. Es el tercer libro de una serie escrita por Eoin Colfer y Andrew Donkin (Hodder Publishing), en la que abordamos temas importantes de forma no académica. En libros anteriores, hemos explorado la migración y el cambio climático. En esta ocasión, seguiremos a Kat, una joven adolescente, y a su familia mientras intentan sobrevivir a la invasión de un ejército extranjero”.

“También estoy trabajando en el quinto episodio de Tête de Pioche, mi serie ecológica para niños escrita por Frederic Brremaud y publicada por Dargaud, en la que una niña testaruda que habla con los animales vive intrépidas aventuras alrededor del mundo”.

Cómic

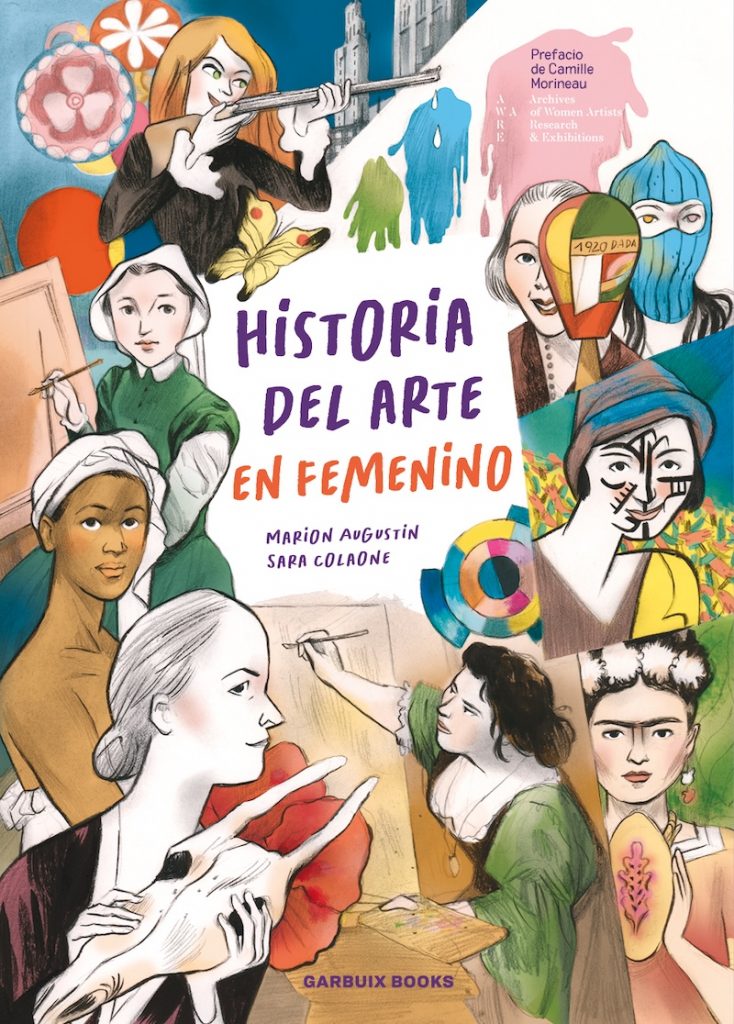

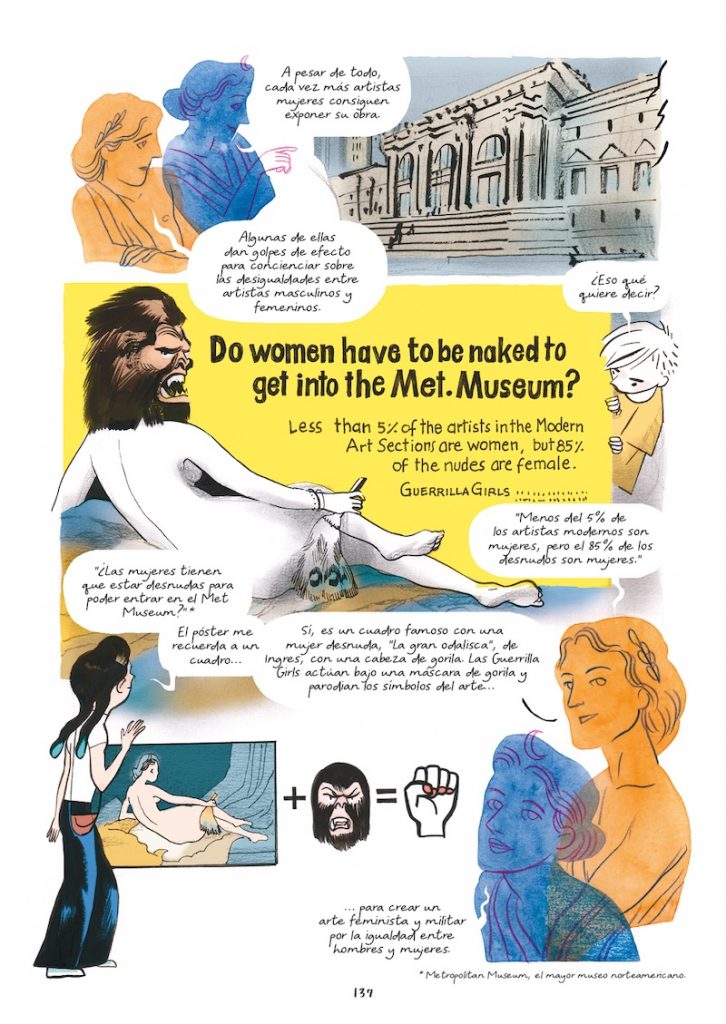

Sara Colaone ilustra la ‘Historia del arte en femenino’

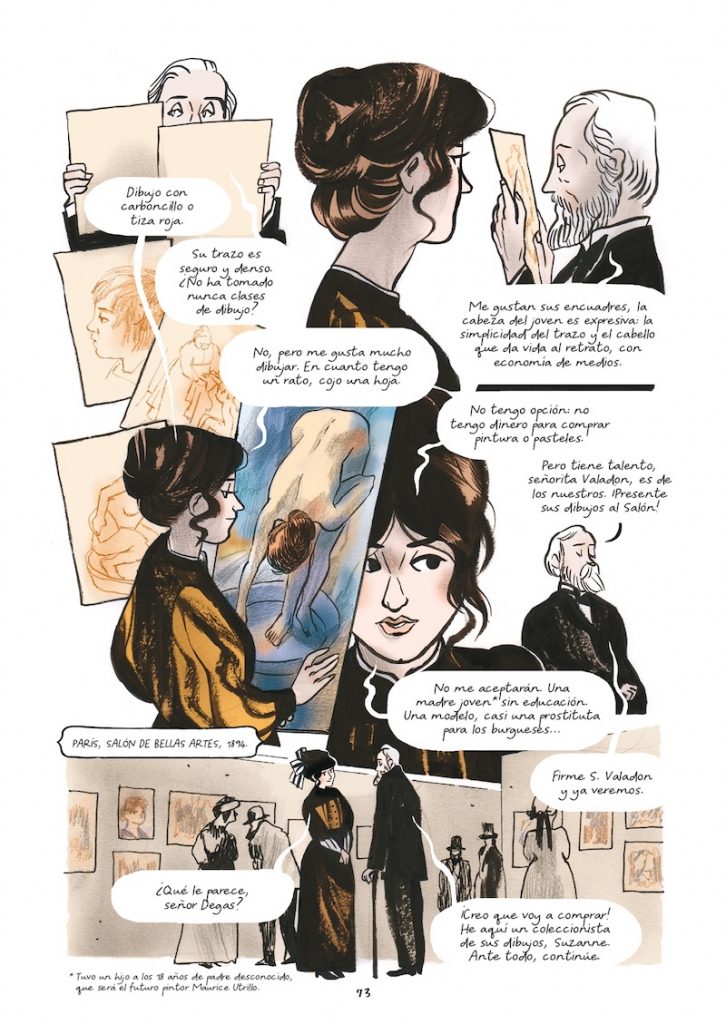

En los museos nos encontramos a muchas mujeres representadas en obras de arte, pero muy pocas mujeres artistas. Pero hay muchas, y siempre las ha habido. ¿Por qué se las ha olvidado? Porque la historia del arte ha sido escrita por hombres, para hombres, y ellos se han otorgado el papel protagonista. Ha llegado la hora de que las mujeres artistas vuelvan a ser el centro de atención. Desde el Renacimiento en Europa hasta nuestros días en todo el mundo, todas estas creadoras, a menudo vanguardistas, han contribuido a la historia del arte con genialidad. Como artistas visuales, pintoras, escultoras, fotógrafas y realizadoras de vídeo, han creado obras que dan testimonio de nuestra humanidad. ‘Historia del arte en femenino’ muestra a las artistas trabajando lo más cerca posible de la creación de sus obras. Un cómic de Marion Augustin y Sara Colaone que edita Garbuix Books. Con Sara hemos charlado un poquito más sobre este proyecto.

¿Cuál es el origen de este libro? “Este libro responde a una necesidad de conocimiento y justicia”, señala Sara Colaone.

¿Qué encontrarán los lectores en las páginas de este cómic? “Obras de arte con una fuerza innovadora sorprendente, personalidades adelantadas a su tiempo, dibujos que fusionan la realidad histórica con la urgencia de la creación y numerosas respuestas a una pregunta fundamental: ¿por qué las mujeres han sido a menudo excluidas del mundo del arte?”

¿Cómo fue trabajar con Marion? “No conocía a Marion; fue la editora Marine Tasso de Casterman quien nos puso en contacto para trabajar en este libro, y fue una experiencia maravillosa -asegura Sara Colaone-. Su escritura es clara, pero su investigación histórica revela una visión profunda y poco convencional. Inspirarme en sus textos fue inspirador para mí, ya que crecí con el arte y estudié su historia”.

¿Cómo fue el trabajo previo al libro? Me refiero a las fases de investigación, documentación y prueba, y quizás a algunos bocetos en un cuaderno… “El libro explora obras de arte desde el siglo XVI hasta la actualidad, y hay muchos niveles narrativos: las vidas de los artistas, sus obras y los jóvenes que descubren el arte, acompañados por las deidades Apolo y Artemisa. Por lo tanto, era importante dibujar con un estilo que respetara todos estos niveles de interpretación. Así que primero dibujé en un cuaderno a los dos adolescentes y luego dibujé un concepto para un interior holandés del siglo XVII, buscando un punto en común donde pudiera combinar línea y color. Finalmente, se me ocurrió la idea de tratar a las deidades con un estilo aún diferente, para enfatizar su naturaleza incorpórea”, nos cuenta Sara Colaone.

¿Cuál fue tu mayor descubrimiento después de completar esta obra? ¿Cuál de los personajes del libro es tu favorito? “La artista contemporánea Julie Mehretu, a quien tuve la oportunidad de ver en la Bienal de Venecia de 2024”.

¿Qué dirías que es característico de tus ilustraciones para este libro? ¿Qué es nuevo o diferente en comparación con tu otro trabajo? “La combinación de diversas técnicas: grafito con la tinta negra que suelo usar, combinado con pasteles, acuarelas y coloreado digital. Esta mezcla ofrece infinitas posibilidades interpretativas que respetan la diversidad de estilos de las obras y permiten representarlas sin distorsionarlas”, afirma Sara Colaone.

Cuéntanos un poco más sobre el proceso de creación de este libro. “En mi opinión, la parte más compleja fue la creación del storyboard, que requirió incluir una gran cantidad de información y matices de significado en tan solo unas pocas tablas. También fue un reto referenciar gráficamente a algunos artistas contemporáneos, respetando al mismo tiempo la forma en que quieren presentar su trabajo. Este obstáculo me dio la oportunidad de reflexionar sobre el poder del cómic como herramienta de difusión y reflexión, además de enfatizar el tema de la originalidad y la interpretación”.

¿En qué estás trabajando ahora? ¿Algún proyecto nuevo? “Tengo algunos proyectos en mente, pero por ahora es alto secreto”.

Cómic

Álex de la Fuente nos presenta a ‘Pinito del Oro’

Álex de la Fuente nos trae un cómic sobre la vida de ‘Pinito del Oro’, la mayor trapecista de la historia del circo, un cómic en blanco y negro de 24 páginas donde Álex cuenta la historia de la trapecista, que era su tía, porque estuvo casada con su tío Juan de la Fuente. “Una historia escrita y dibujada desde el más profundo respeto hacia la persona que era Pinito y con toda la admiración del mundo, señala Álex de la Fuente, con el que hemos hablado un poquito más sobre este trabajo.

Lo primero, cuéntanos cómo nace este proyecto. “Desde que soy socio de la asociación de amigos del cómic de Extremadura, Extrebeo, siempre he estado publicando en las obras colectivas de la línea editorial que tiene la asociación, como el fanzine “Harto”, las adaptaciones literarias o “El dragón de los sueños”, pero una publicación, con obras auto conclusivas de autores individuales o guionista y dibujante, llamada los cuadernillos de Extrebeo, se me resistía. Se trata de una grapa de 24 páginas en blanco y negro con temática libre, yo llevo unos años muy liado con el proyecto ‘Inclusion Man’, además de algunas publicaciones para “Carmona en viñetas” y carecía de tiempo físico para llevar a cabo algo tan extenso en solitario”, nos cuenta Álex de la Fuente.

“Pero el año pasado me vi con ganas y me ofrecí para encargarme de uno de los varios cuadernillos que se publican cada año. Al pensar en qué podría hacer, me vino a la mente la figura de Pinito del Oro, la más famosa trapecista de la historia del circo, que estuvo casada con mi tío abuelo Juan de la Fuente. En mí familia siempre estuvo su historia muy presente y me animé a investigar su vida y ver si daba para una historia. Obviamente, la vida de Pinito del Oro da para un álbum mucho más extenso y cuando me puse a documentarme tuve que hacer piruetas propias de un trapecista para comprimir una vida tan apasionante como la de esta mujer. Pero al final pudo ver la luz, y estoy tremendamente orgulloso del resultado, de la acogida que está teniendo tanto en la familia como en amigos y lectores, y creo que este cómic sobre la que ha sido una de las figuras más relevantes del circo de la historia era un merecido homenaje y servirá para darla a conocer y engrandecer aún más su recuerdo”.

¿Qué encontrarán los lectores en las páginas de este cómic? “Se encontrarán lo que es sin duda una de las vidas más apasionantes que conozco, una historia de superación, de adversidad, de alegrías y tristezas -continúa Álex de la Fuente-. La vida de Pinito del Oro es un viaje a la España de los años 40, la España de posguerra, con el contexto del circo de los hermanos Segura, una vida nómada de pueblo en pueblo, deleitando con los espectáculos circenses. Una historia que repasa la vida de la trapecista desde su infancia, su aprendizaje de las técnicas del trapecio, su triunfo en el circo “Ringling Brothers” de Estados Unidos, su historia de agridulce amor, y su retirada en su querida tierra, Gran Canaria”.

“La historia está compuesta de un pequeño prólogo, y de 5 capítulos, los nombres de los capítulos llevan los títulos de los libros que escribió esta artista multidisciplinar, y cada capítulo trata sobre cada una de las etapas de su vida. Sin duda lo que encontrarán en este cómic, es la sorpresa de conocer la figura de una mujer luchadora que rompió todos los cánones establecidos para una mujer en las décadas de los 40, 50 y 60”.

¿Cómo fue el trabajo previo al tebeo? Me refiero a esa fase de investigación, de documentación, de pruebas, no sé si de dibujos en algún cuaderno… “Me llegó un artículo sobre ella que detallaba algunos episodios de su vida que desconocía, y me pareció, un pedazo de historia para el cuadernillo de Extebeo que me disponía a hacer sin saber muy bien de qué, cuando leí el artículo sobre Pinito, tuve claro que el cómic iba a ser sobre ella. Todo empezó rebuscando en los cajones de mi abuela fotografías antiguas que había visto mil veces, yo fui malabarista y clown muchos años de mi vida, siempre sabiendo que había sido sobrino nieto de la más grande trapecista de la historia, entonces había visto esas fotos durante toda mi infancia. Al empezar este cómic lo primero que hice fue sentarme con dos cajas de fotos y seleccionar un montón que había de Pinito y de mi tío Juan, para tener referencias e inspiración. También me documenté mirando la Wikipedia, vídeos increíbles en Youtube de los tiempos del NODO, y artículos periodísticos que arrojaban más datos que no conocía sobre su vida”, afirma Álex de la Fuente.

“Quería darle importancia al papel de mi tío Juan, pues gracias a que Pinito se casó con él, pudo viajar a América y triunfar por todo el mundo. Investigando también di con sus libros, y vi que sus títulos eran idóneos para titular las diferentes etapas de su vida en los capítulos de mi cómic. Me puse en contacto con su hija, Isabel de la Fuente Segura, le comenté la idea de hacer un cómic sobre su madre, le pareció genial, y bueno, también me dio datos como la fecha de nacimiento, por ejemplo. Y nada, buceé en internet buscando cualquier información relevante, fotografías impresionantes, y material audiovisual que me ayudara a poner en firme una historia sobre una vida apasionante en tan solo 24 páginas. Que quizá fuera lo más difícil, resumir su historia en tan poco espacio”.

¿Qué dirías que tienen de característico tus ilustraciones para este cómic? “Lo más característico es que usé muchas fotografías familiares como referencia, muchas de las que encontraba por internet, ya las tenía yo en física, imagina lo que eso significa, esta historia me tocaba muy de cerca, puesto que, aunque Pinito se separó de mi tío en torno al año 1970, que yo no había ni nacido, su figura siempre me cautivó y me hizo sentirme orgulloso de poder decir que era sobrino de Pinito del Oro.

En cuanto a la técnica, he intentado ser lo más fiel posible al aspecto de las fotografías antiguas que encontraba, que no eran pocas. Me ha gustado mucho encontrar fotografías en las que aparecía mi admirado tío Juan, y hacer los dibujos de sus caras ha sido muy gratificante”, confiesa Álex de la Fuente.

¿Qué hay de nuevo o diferente con respecto a otros trabajos? “Es el cómic con dibujo más realista que he dibujado, y creo que me ha hecho pensarme mejor si en el futuro optaría por un dibujo tan realista y detallado, porque es un currazo, ahora estoy más en busca de un estilo más suelto y menos perfeccionista, que no me haga tanto perderme en los detalles y dar más espontaneidad a los trazos”.

¿Con qué técnicas trabajaste? “A excepción de los plots y los bocetos de las páginas que eran a lápiz en el cuaderno, esbozados, y prácticamente sólo para ordenar las viñetas de cada página, fundamentalmente lo he trabajado de manera digital en el iPad, y también me ha pasado que ahora me gustaría salir un poco de lo digital, y hacer algo más orgánico”.

Danos algunas pinceladas sobre el proceso de realización de este cómic. “Pinceladas he dado un montón, pero en el iPad, la aplicación Procreate me ha demostrado una vez más la versatilidad que tiene para hacer todo tipo de efectos, y trabajos, desde líneas pulcras, a texturas super conseguidas, también me gusta mucho la posibilidad que da de meterle efectos de “Half Tone” muy similares a los cómics impresos en cuatricromía. He tenido que comprimir mucho la historia, pero he tenido algunas páginas para pararme a disfrutarlas, como la de su debut en el Madison Square Garden de Nueva York, en la que tenía que dibujar caballos, elefantes y bailarinas por un tubo. O la de su primera caída del trapecio, que busqué que diera la sensación de pánico que tiene que sentir una persona que cae al vacío de 15 metros de altura”.

¿En qué trabajas ahora? ¿Algún proyecto nuevo? “Actualmente tengo algunos proyectos que intento llevar a cabo, pero acabo de empezar una historia sobre un viaje que hice a Nepal, en el que estuve durante 4 meses viviendo en un orfanato en una zona rural del valle de Katmandú, y creo que es lo que más atrapado me tiene ahora mismo, y de lo cual no puedo contar mucho más. Como también me dedico al grafiti y la pintura mural, pues tengo ese desahogo artístico siempre, y aunque no pueda sacar tiempo para novelas gráficas, me puedo escapar a pintar un buen mural por amor al arte, o también de muchos encargos que me salen”.

-

Álbum Ilustrado1 mes ago

Álbum Ilustrado1 mes agoMaría Rico nos desgrana ‘Versos a la luz de la luna’

-

Arte Urbano2 semanas ago

Arte Urbano2 semanas agoWedo Goás: «Intento que mis trabajos hagan reflexionar al viandante»

-

Álbum Ilustrado2 semanas ago

Álbum Ilustrado2 semanas agoRaquel Catalina ilustra las múltiples lecturas de ‘Grande y pequeña’

-

Álbum Ilustrado1 mes ago

Álbum Ilustrado1 mes agoRosita Uricchio ilustra respuestas sobre ‘El ojo’

-

Álbum Ilustrado4 semanas ago

Álbum Ilustrado4 semanas agoAlbert Asensio nos abre las puertas del Gran Teatre del Liceu

-

Álbum Ilustrado3 semanas ago

Álbum Ilustrado3 semanas agoMercè Galí nos cuenta lo que hay detrás de ‘Un artista es…’

-

Arte Urbano1 mes ago

Arte Urbano1 mes agoMillo: «Me encanta pintar y, una vez en la plataforma, me siento como pez en el agua»

-

Álbum Ilustrado4 semanas ago

Álbum Ilustrado4 semanas agoAlejandra Fernández y ‘El libro de los mares extraordinarios’